スマートウォッチを選ぶうえで、「どれくらい使い続けられるのか?」という視点は非常に重要です。

特にフィットネスやアウトドア用途で人気の高いガーミンは、耐久性のある設計が魅力の一方で、バッテリーの寿命や機能の更新状況によって実際の使用年数が大きく左右されることもあります。

本記事では、ガーミンのスマートウォッチが何年使えるのかをテーマに、 ” ハードとソフト両面 ”からその寿命を掘り下げていきます。

さらに、 ” 日常的にできるバッテリーの寿命を延ばす方法 ”や、 ” メーカー別に見たスマートウォッチ寿命の比較 ”、買い替え判断の基準なども詳しく紹介していきます。

「できるだけ長く快適に使いたい」「損しない選び方を知りたい」という方に向けて、実用的な情報をわかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ガーミンのスマートウォッチの使用年数の目安

- バッテリー寿命に影響する具体的な使い方や環境

- ガーミンを長く使うための保管・充電の工夫

- 買い替えとバッテリー交換の判断基準

Garmin(ガーミン)の2025年最新の人気ランキングについて、くわしく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!

ガーミンは何年使える?寿命の目安と実情

スマートウォッチの中でも高い耐久性を誇るガーミンですが、「何年使えるか」は使い方や環境によって異なります。

このセクションでは、スマートウォッチ全体の平均寿命や、ハードウェアとソフトウェアの両面から見た寿命の実態を解説し、ガーミンの使用年数の目安と、その背景にある要因を詳しく紹介します。

上のリストから興味のある見出しに直接飛びます。

スマートウォッチの平均寿命はどのくらい?

スマートウォッチの平均寿命は、一般的に2〜5年程度と見られています。

この幅のある寿命には、利用者の使用状況やデバイスの構造、さらにはメーカーごとの方針など、いくつもの要素が複雑に絡み合っています。

ここでは、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両面から、スマートウォッチの寿命について詳しく見ていきましょう。

ハードウェアに起因する寿命

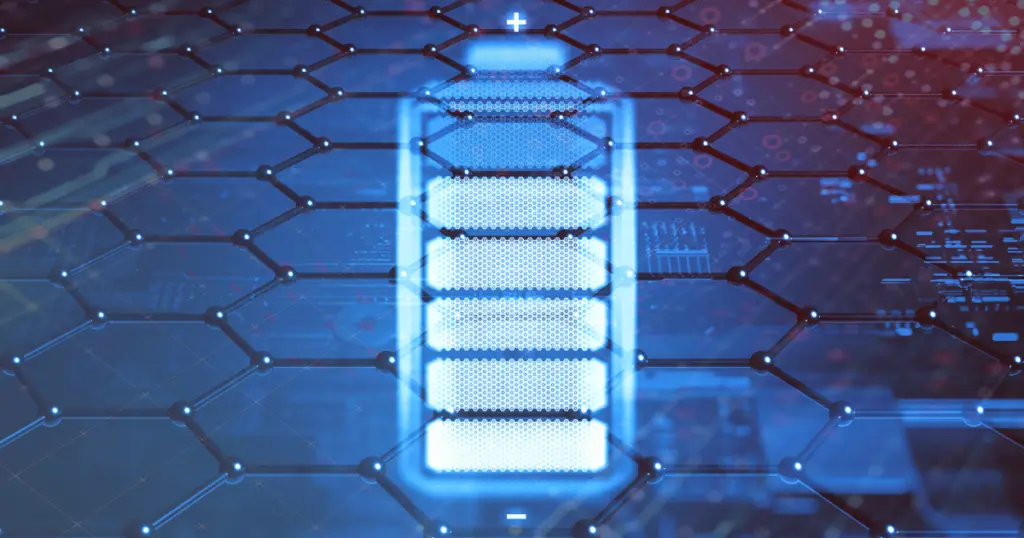

スマートウォッチの物理的な構造には、バッテリー、センサー、ディスプレイ、ボタン、そして筐体の素材など、劣化や損傷の原因となるパーツが数多く含まれています。

中でもバッテリーは、寿命を大きく左右する要素です。

リチウムイオンバッテリーは、約500回の充放電サイクルを目安に性能が低下するとされています。これを毎日1回の充電と仮定すると、約1年半〜2年でバッテリーの持ちが目に見えて悪くなる可能性があります。例えば、初期状態では数日間持っていたバッテリーが、1日しか持たなくなるといった変化がその典型です。

また、センサーの劣化やディスプレイの焼き付きなども寿命に関係します。

特に運動用途で使うモデルでは、汗や衝撃、紫外線の影響なども積み重なり、経年劣化を早めることがあります。モデルによっては、防水・防塵性能が経年で低下し、内部の回路が故障しやすくなることもあります。

このように、ハードウェアにおける消耗は避けられないものではありますが、使用状況やメンテナンスの仕方によっては、ある程度寿命を延ばすことも可能です。

ソフトウェアに起因する寿命

スマートウォッチは小型デバイスでありながらも、内部には専用OSやアプリが動作しています。このため、ソフトウェアのアップデート状況も寿命に直結します。

特にApple WatchやWear OS搭載のスマートウォッチでは、OSのアップデート提供期間が製品の使い勝手と安全性を大きく左右します。

例えば、Apple WatchではwatchOSのアップデートが通常4〜5年間提供されますが、これを過ぎるとセキュリティパッチや新機能の追加が行われなくなります。アップデートが停止すると、サードパーティ製アプリの非対応や動作不良、セキュリティリスクが顕在化し、事実上「使えなくなる」と感じるユーザーも少なくありません。

Garminのようなフィットネス特化型OSの場合は、OSアップデートの頻度や内容が限定的な分、古いモデルでも動作が安定しているケースがあります。

しかし、それでも最新機能が追加されないことによって、新しいトレーニング機能や健康管理機能を利用できなくなり、結果的に買い替えを検討する要因になります。

このように、ソフトウェア面での寿命は、機能的な快適さや安全性に影響を与えるため、ハードウェア以上に“使い続ける価値があるか”を左右する要素となっています。

このように考えると、スマートウォッチは「ハードウェアの消耗」と「ソフトウェアの終了」の両方を見極めながら、3年程度を一区切りに使い方を見直すのが現実的です。

もちろん、定期的な手入れや正しい充電習慣を心がければ、寿命を5年近くまで引き延ばすことも不可能ではありません。

日常的な扱い方によって、大切なデバイスの寿命は大きく変わるのです。具体的な延命方法については、後述する「寿命を延ばす方法」でさらに詳しくご紹介します。

バッテリーの寿命に影響する主な要因とは

スマートウォッチの寿命を左右する最も大きな要素のひとつが、内蔵バッテリーの状態です。

多くのスマートウォッチでは、リチウムイオンバッテリーが搭載されており、使い方によって寿命の長さが大きく変わってきます。

ここでは、特に影響の大きい主な要因を、テーマ別に詳しく解説します。

それでは、順番に紹介していきます。

充電回数と充電方法の影響

バッテリーの劣化には、日々の充電の仕方が深く関わっています。上述したとおり、リチウムイオンバッテリーは充放電のサイクルを繰り返すことで、徐々に蓄電能力が低下していく性質があります。

多くの場合、500回前後の充電サイクルを超えると、バッテリーの最大容量が明らかに落ち始めると言われています。

特に注意したいのは、100%までの充電を日常的に繰り返したり、0%になるまで使い切るような使い方です。

これらはいずれもバッテリーに大きな負荷をかけ、劣化を加速させる原因になります。理想的には、バッテリー残量が20~30%のときに充電を開始し、80%程度で止めるのが望ましいとされています。

また、夜間に充電器につなぎっぱなしにして寝る習慣がある方は、過充電状態になっている可能性もあります。

管理人

管理人過充電は最近のデバイスでは一定の制御が入っているとはいえ、長期的にはバッテリーの健康に影響を与えかねません。

温度環境による影響

スマートウォッチは常に身体に装着する性質上、外気の影響を受けやすいデバイスです。特に温度環境の変化は、バッテリー寿命にダイレクトに影響します。

バッテリーは極端な高温や低温に弱く、性能が不安定になったり、内部の化学反応が劣化を引き起こす場合があります。

例えば、真夏の車内にスマートウォッチを置きっぱなしにしてしまうと、50℃を超える高温環境でバッテリーが大きなダメージを受ける恐れがあります。逆に、冬場に氷点下の屋外で長時間使用する場合にも、バッテリーの出力低下や膨張リスクが生じることがあります。

デバイスを保管するときは、0℃〜25℃程度の安定した温度の場所を選びましょう。また、高温になるお風呂場や暖房器具の近く、直射日光の当たる場所は避けるのが賢明です。

機能の使い方と負荷のかかり方

スマートウォッチはさまざまな機能を搭載しているため、その使い方によってもバッテリーの消耗度が大きく異なります。

たとえば、GPSを使ったトラッキングや音楽再生機能、継続的な心拍数のモニタリング、通知の頻繁な受信などは、いずれもバッテリーに対する負荷が高く、寿命を短縮する可能性があります。

特にLTE対応モデルのように単体で通信できるタイプは、Bluetooth接続に比べて常時通信が発生するため、バッテリーの消耗が激しくなる傾向があります。

また、バックライトの点灯時間が長い、常時表示機能をオンにしているといった設定も、バッテリーへの負担を増やす要因になります。

不要な機能はオフにする、通知を最小限に絞るなど、使い方に工夫を加えることでバッテリーへの負荷を軽減し、長く快適に使用することが可能になります。

このように、スマートウォッチのバッテリー寿命は、一見些細な使い方の違いでも大きく左右されます。

日々の充電方法、使用環境、機能の設定など、ほんの少しの意識を変えるだけで、寿命を数ヶ月〜1年以上延ばすことも決して不可能ではありません。

管理人

管理人長く愛用するためにも、こうした影響要因を理解した上で適切に扱うことが大切です。

バッテリーの寿命を延ばす方法とは?

スマートウォッチのバッテリー寿命は、日々の扱い方によって大きく左右されます。

特別なスキルや道具がなくても、少しの意識と習慣でバッテリーへの負担を軽減し、寿命を延ばすことは十分に可能です。

ここでは、効果の高い具体的な方法をテーマ別に解説していきます。

それでは、順番に説明していきます。

適切な充電習慣を身につける

スマートウォッチに使用されているリチウムイオンバッテリーは、「満充電」と「完全放電」に弱いという特徴があります。

つまり、バッテリー残量が0%になるまで使い切ったり、100%の状態を何時間も維持したりすることは、バッテリーの劣化を早める原因になります。

管理人

管理人最もバランスが良いとされているのが、20%〜80%の間で充電をコントロールすることです。

この充電範囲を意識するだけでも、バッテリーの持ちは確実に変わってきます。

たとえば、寝る前に充電器に挿したまま朝まで放置するような充電方法は避け、充電が終わったらなるべく早めにケーブルを外すのが理想です。

また、長期保管前には50%程度まで充電しておくことも、過放電を防ぐうえで重要です。

清掃や保護で劣化リスクを下げる

スマートウォッチは日常的に肌に触れるため、汗・皮脂・ホコリなどが本体やセンサー部分に付着しやすくなります。これらの汚れは見えにくくても、時間が経つと端子の接触不良や腐食につながる恐れがあります。

対策としては、週に1回程度はクロスで全体を拭く習慣をつけましょう。

特に充電ポートやセンサー部分などの隙間には汚れが溜まりやすいため、エアダスターや柔らかいブラシで優しく掃除するのがおすすめです。

また、防水対応モデルであれば、軽く水で流すだけでも清潔を保ちやすくなります。これに加え、保護フィルムやバンドカバーの使用も、物理的なダメージを防ぐ効果があります。

使用環境に気を配る

バッテリーにとって、高温・低温は大敵です。たとえば、真夏の車内は60℃を超えることがあり、その中にスマートウォッチを放置すると、バッテリーが膨張するなどの深刻なダメージを受ける可能性があります。

逆に冬の屋外での長時間使用も、バッテリー性能の一時的な低下を招きます。

保管時は、0℃〜25℃の室温を保ち、直射日光や湿度の高い場所を避けるようにしましょう。また、使用しないときには電源を切る、または節電モードに切り替えるのも有効です。

環境に合わせた適切な対処を行うことが、バッテリーを長持ちさせる大切なポイントです。

ソフトウェアを常に最新の状態に保つ

バッテリー劣化の防止には、ソフトウェアのアップデートも見逃せません。

最新のOSやファームウェアには、システム最適化やバグ修正、バッテリー消費を抑える改善が含まれていることが多く、古いバージョンを使い続けると無駄な消耗が続く恐れがあります。

アップデートを定期的に確認し、配信されたら速やかに適用することを習慣にしておくと安心です。

管理人

管理人自動更新機能がある場合はオンにしておき、アップデート後の動作確認もしっかり行いましょう。

このように、スマートウォッチのバッテリーを長く維持するためには、「充電方法」「使用環境」「清掃の習慣」「ソフトウェアの管理」など、日々の積み重ねが大切です。

ほんの少し意識するだけでも、同じ機種での使用年数に1年単位の差が出ることもあります。結果的に買い替えサイクルを伸ばすことにもつながるため、ぜひ今日から実践してみてください。

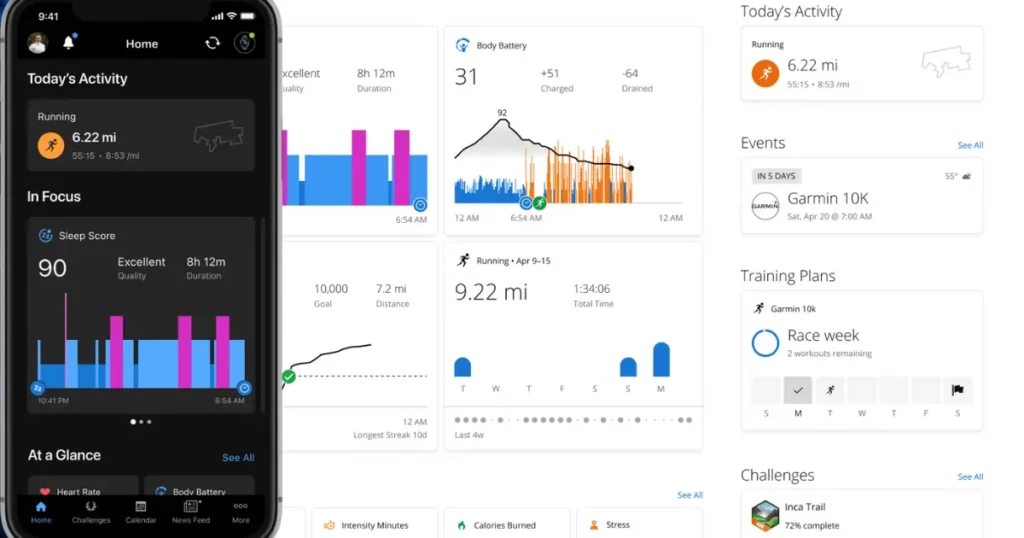

ガーミンのバッテリーは減りが早い?

ガーミンのスマートウォッチを使っていて「バッテリーの減りが早い」と感じることは珍しくありません。

これはリチウムイオンバッテリーの特性によるもので、使用を重ねることで徐々に性能が低下していくのは自然なことです。

特に毎日の充電や、GPSを使ったアクティビティモードの頻繁な使用は、バッテリー劣化を早める要因となります。

例えばForeAthlete945は購入時に約14日間持つスマートウォッチモードでも、数年後には半分程度にまで短縮されるケースがあります。GPSモードも、初期の32時間から20時間前後まで短くなることがあります。

また、通知の多さや心拍センサーの常時稼働、バックライトの設定なども消費を増やす要因です。不要な機能はオフにするなど、設定を見直すだけでも改善が期待できます。

バッテリーの減りが気になった場合は、まず使用方法や設定を見直し、それでも改善しない場合はバッテリー交換や買い替えを検討するタイミングかもしれません。

バッテリー交換はできる?費用も解説

ガーミンのスマートウォッチでバッテリー交換を希望する際、可能かどうかや費用面はユーザーにとって非常に気になるポイントです。

ただし、ガーミンは他社製品とは異なり、バッテリー交換について独自のルールとサポート体制を採っています。

それでは順番に紹介していきます。

ガーミン製品のバッテリー交換は基本的に公式対応のみ

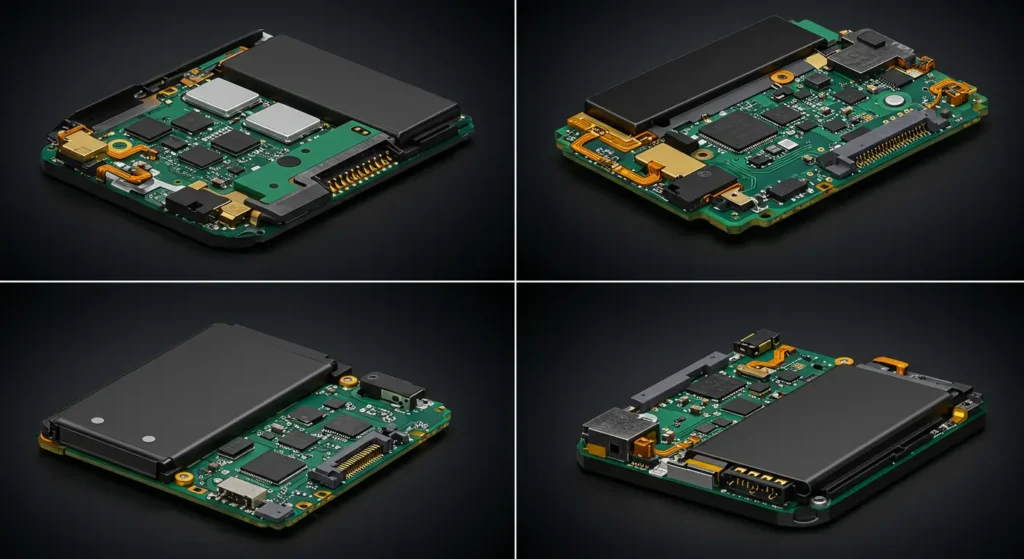

ガーミンのスマートウォッチは、多くのモデルでユーザーによるバッテリー交換が想定されていません。

内部構造が精密に設計されているため、分解や交換を個人で行うのは難しく、場合によっては防水性能や本体の機能に支障をきたす可能性もあります。

そのため、バッテリー交換が必要な場合は、ガーミン公式の修理サポートを利用するのが一般的です。

自社修理センターでの一律修理メニューに組み込まれており、バッテリー交換はその中の一部として扱われます。

交換手続きの流れと対応方法

バッテリー交換を希望する場合、まずはGarminの日本公式サイトにアクセスし、製品ごとのサポートページから申し込みを行います。

申し込み後は、専用フォームの記入とともに、対象製品を郵送または持ち込みで送付します。修理完了後は、交換されたスマートウォッチが返送されるという流れです。

一部のモデルでは、事前に交換可否や部品の在庫状況を確認する必要があるため、申し込み前にサポートに直接問い合わせておくとスムーズです。

管理人

管理人サポートはメール・電話の両方で対応しています。

費用目安とその内容

ガーミンの修理費用は機種ごとに定額で設定されており、バッテリー交換だけに限らず、画面や内部基板の不具合にも同じ料金が適用されます。

例えば、Garmin Vivoactive 3の場合、修理費用は約17,700円(税込)となっており、他の主なモデルでも15,000円〜20,000円前後が目安です。(公式サイト参照)

この料金は一見高めに思えるかもしれませんが、実際にはバッテリーだけでなく、製品の動作確認や本体のクリーニング、一部パーツの交換も含まれる「メンテナンス込みの定額修理サービス」であることが多く、総合的なサポートが受けられる点ではコストパフォーマンスも見逃せません。

修理対象外モデルに注意が必要

ただし、すべてのガーミン製品が常に修理を受け付けているわけではありません。

製品の発売から一定の年数が経過したモデルは、「修理サポート終了品」として受付対象外になることがあります。これは、部品の供給が終了していたり、修理後の安全性が保証できなくなることが理由です。

このため、バッテリーの減りが気になり始めた段階で早めに修理依頼を検討することが大切です。

タイミングを逃してしまうと、修理自体ができなくなり、事実上の買い替えしか選択肢が残らないということもあり得ます。

費用対効果で買い替えという選択も

修理費用が約17,000円前後ということを考えると、その金額を新しいスマートウォッチの購入費用に充てるという考え方も現実的です。

特にガーミンは1〜2年ごとに新しいモデルを発表しており、バッテリー寿命だけでなく、機能やパフォーマンスが格段に進化しています。

最新機種では省電力性能が改善されていたり、測定精度が向上していたりするため、買い替えによってより快適な使用環境を手に入れられる可能性も高まります。

管理人

管理人こうした点を含めて、「交換か買い替えか」を総合的に判断することが重要です。

ガーミンのバッテリー交換は、「費用が高い」「自分ではできない」といった点から悩みがちですが、公式のサポート体制はしっかり整っており、メンテナンスとして活用する価値もあります。

迷った場合は、修理対応年数や費用、現在の使用状況などを総合的に見て判断しましょう。

電池交換は自力でできるのか?

ガーミンのスマートウォッチにおける電池交換は、基本的に自力での実施は推奨されていません。

その理由のひとつは、本体が防水性を確保するために密閉構造となっており、素人が安全かつ正確に分解・組み立てを行うのが難しいからです。

ガーミンも公式に「バッテリー交換はユーザー自身で行わないように」と案内しており、誤って内部パーツを破損したり、防水性が損なわれるリスクがあることを警告しています。

一部モデルでは、ネット上で互換バッテリーや交換キットが販売されていることがあります。ただし、これらは非公式品であり、メーカー保証の対象外となります。しかも、はんだ付け作業を必要とすることも多く、電気工作の経験がない人にとっては難易度が高いです。

自分で交換しようとした結果、起動しなくなったというケースも報告されており、そうしたリスクを考えると公式修理サービスの利用がもっとも確実で安心です。

それでも自力での交換を試みる場合は、信頼性の高いパーツと道具を用意し、すべて自己責任で行う覚悟が必要です。

管理人

管理人安全性やサポートの面を踏まえると、慎重な判断が求められます。

Garmin(ガーミン)の2025年最新の人気ランキングについて、くわしく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!

ガーミンは何年使える?買い替え前に知るべきこと

長く使いたいと考えるユーザーにとって、ガーミンの寿命を延ばすための工夫や、交換の判断基準は重要な情報です。

ここでは、バッテリーの寿命を左右する要因や延ばすための方法、交換費用の目安、買い替えのタイミングなど、実用的な知識をまとめて紹介します。

上のリストから興味のある見出しに直接飛びます。

メーカー別スマートウォッチ寿命を比較

スマートウォッチの寿命は、メーカーによって大きな差があります。それは単にバッテリーの品質だけでなく、ソフトウェアのサポート期間、耐久性、修理体制、設計思想などが各社で異なるからです。

ここでは代表的な3つのブランド「Apple」「Garmin」「HUAWEI」を取り上げ、それぞれの寿命の特徴について比較・解説していきます。

Appleのスマートウォッチ寿命

Apple Watchは、平均して3〜5年程度の寿命を期待できる製品といわれています。

これは、Appleが提供するwatchOSのアップデートサポート期間が比較的長く、購入後も4〜5年にわたって最新の機能やセキュリティ対策が維持されるためです。

また、watchOS 7以降に導入された「バッテリー充電の最適化」や、watchOS 9から加わった「低電力モード」といった機能により、ユーザーがバッテリーに配慮した運用をしやすくなっているのもポイントです。

これにより、ハード面の劣化をある程度抑えつつ、使い続けられる工夫が施されています。

ただし、Apple Watchはバッテリーの交換が自分ではできず、公式修理も比較的高額です。

そのため、バッテリーの消耗やOSサポートの終了をきっかけに買い替えるユーザーが多いのが現実です。外観や操作性は優れている一方で、バッテリーの劣化が寿命の大きな節目になります。

Garminのスマートウォッチ寿命

Garminのスマートウォッチは、5年以上使用できる長寿命モデルが多いのが特長です。

特にスポーツやアウトドアに特化したシリーズでは、ハードウェアの耐久性が高く、過酷な環境でも安定したパフォーマンスを発揮します。防水性、耐衝撃性、気圧・気温への耐性などが優れており、毎日のトレーニングや長距離移動でも安心して使える仕様になっています。

また、Garminは一般的にバッテリー容量が大きく、充電持ちが非常に良いのも魅力のひとつです。

使用モデルによっては1〜2週間充電が不要なケースもあり、バッテリー負荷の少なさが寿命延長にもつながります。

ただし、GarminもApple同様、基本的にバッテリー交換が非対応であり、劣化が進むと交換が難しいのが難点です。

モデルによっては公式サポート終了後に修理ができなくなるケースもあるため、バッテリーの減りが気になってきたら早めの判断が求められます。

HUAWEIのスマートウォッチ寿命

HUAWEIのスマートウォッチは、コストパフォーマンスに優れながらも実用的な寿命が3〜4年程度とされています。

OSは独自のHarmonyOSを搭載しており、必要十分な機能が備わっている一方で、AppleやGarminほどソフトウェアアップデートが長期間継続されるわけではありません。

しかし、HUAWEI製品の特徴としては、省電力性能が非常に高く、1回の充電で10日以上持続するモデルが多い点が挙げられます。これにより、充放電回数が少なくなるため、バッテリーの劣化を遅らせる効果が期待できます。

また、ディスプレイやセンサーの耐久性も十分で、軽量かつシンプルな設計が長期使用に向いています。価格も比較的安価なため、数年おきに買い替える前提のユーザーには適したブランドといえるでしょう。

ただし、OSやアプリ連携の面で制限が多く、使用環境によっては不便を感じる場面もあります。

このように、各メーカーにはそれぞれ異なる「寿命の考え方」があります。

- Appleは機能性とソフトウェアサポートの強さ

- Garminはハードの耐久性と長時間稼働

- HUAWEIは省電力と価格の手頃さ

どれを重視するかによって、最適な選択は変わります。長く使いたいのか、買い替えやすさを重視するのか、ご自身のスタイルに合わせてブランドを選ぶことが重要です。

買い替えタイミングの目安

スマートウォッチを長く使っていると、「そろそろ買い替えた方がいいのか?」という疑問が浮かぶことがあります。

その判断は、単に年数の経過だけではなく、使用感や機能性、サポート状況など複数の視点から総合的に見極めることが大切です。

ここでは、代表的な買い替えのタイミングを4つの項目に分けて詳しく解説していきます。

それでは順番に確認していきましょう。

バッテリーが1日持たなくなってきたとき

バッテリー性能の低下は、買い替えを検討すべき最も明確なサインのひとつです。購入当初は数日〜1週間持っていたバッテリーが、1日どころか半日程度しかもたなくなったという状態であれば、内部バッテリーの劣化が進行している証拠といえるでしょう。

特にスマートウォッチは、活動量や健康状態の記録、通知の受信など、日常生活に密着したデバイスです。その電源が頻繁に切れてしまうようでは、本来の便利さを十分に活かせません。

充電の手間が増えることで使用頻度も下がり、ストレスも大きくなるため、実用性が大きく損なわれる前に買い替えを検討する価値があります。

ソフトウェアサポートが終了したとき

スマートウォッチの機能は、ハードウェアだけでなくソフトウェア(OS)やアプリの連携機能に大きく依存しています。

メーカーによってサポート期間は異なりますが、一般的に3〜5年が目安とされており、それを過ぎるとOSのアップデートが受けられなくなるケースが増えてきます。

アップデートが止まると、セキュリティ面のリスクが高まるだけでなく、最新のアプリに非対応になったり、動作が不安定になったりするなど、使用に支障をきたすこともあります。

Apple Watchなどのように、外部アプリとの連携機能が多いモデルほど、サポート切れの影響は大きくなります。

ディスプレイやボタンなどの物理的不具合が出たとき

スマートウォッチは日常的に腕に装着するため、衝撃・摩擦・汗や水分などの影響を受けやすいデバイスです。その結果、長期間使用していると、ディスプレイに細かなキズがついたり、タッチ反応が鈍くなったりすることがあります。

また、物理ボタンの反応が悪くなったり、センサーの精度が落ちてくると、使い勝手にストレスを感じるようになります。

修理という選択肢もありますが、保証期間外の場合は費用が高くつくことが多く、新しいモデルへの買い替えの方が費用対効果が良い場合も少なくありません。

特にバッテリー劣化と併発している場合には、トータルでのメリットを見て乗り換えを検討するのが現実的です。

購入から2〜3年以上が経過したとき

スマートウォッチの技術進化は早く、毎年新機種が登場しています。

もし購入から2〜3年が経過していれば、現行モデルに比べてバッテリー持ちや画面の解像度、センサーの精度、OSの安定性など、あらゆる面でスペック差が広がっている可能性があります。

特にGarminやAppleのような大手メーカーでは、数年で省電力性能や健康モニタリング機能、GPSの精度が大きく向上することがあり、使い勝手や満足度が大幅にアップすることもあります。

このタイミングでの買い替えは、新しい機能を取り入れつつ、ストレスのない使用環境を手に入れる良いチャンスといえるでしょう。

ガーミンの電池寿命を延ばす保管・充電方法

ガーミンのスマートウォッチを長く使いたいなら、日常的な充電方法と保管環境の工夫が欠かせません。

多くのガーミン製品にはリチウムイオンバッテリーが搭載されていますが、これは取り扱い方によって寿命の長さが大きく変わるデリケートなパーツです。

ここでは、電池の劣化を抑えるために実践すべきポイントを、充電と保管それぞれの視点から解説します。

それでは保管・充電方法を覚えておきましょう。

満充電・完全放電を避ける

上述したとおりで、充電時にまず気をつけたいのが、「100%までの充電」や「0%までの使い切り」を繰り返さないことです。

リチウムイオンバッテリーは、満充電や完全放電状態での長時間使用を嫌う性質があります。これを続けると、内部に過剰な負荷がかかり、バッテリー容量の減少スピードが早まる原因になります。

理想的なのは、「残量20〜30%で充電を開始し、80〜90%で止める」浅めの充電サイクルを習慣づけることです。

満タンまで充電しないことに不安を感じる人もいるかもしれませんが、実際にはこの方法の方が長期的に見て電池の健康を保ちやすくなります。

管理人

管理人日常使いに支障が出ない範囲で、少し意識してみるとよいでしょう。

保管前の準備と環境管理

しばらく使用しない予定があるときは、バッテリーが自然放電してしまわないよう、保管前の準備を整えることが重要です。

ガーミンでは、保管の理想的な状態として「電池残量30〜50%の状態で、電源をオフにして乾燥した冷暗所に置くこと」が推奨されています。

また、保管中の温度もバッテリー寿命に大きな影響を与えます。高温は特に危険で、たとえば夏の車内のような環境では内部温度が60℃を超えることもあります。

このような条件下で放置すると、短時間でバッテリーが深刻に劣化してしまうリスクがあります。保管場所の温度は、0℃〜25℃程度を目安に管理するのがベストです。

長期保管中の定期充電

デバイスを長期間使わない場合でも、「放置しっぱなし」は避けなければなりません。完全放電の状態で2週間以上放置すると、内部のバッテリーが不安定になり、再充電できなくなる可能性があります。

そのため、使用を再開する予定がなくても、2〜3か月に1回程度は50%前後まで充電することを習慣にしましょう。

電源を入れずに軽く充電しておくだけでも、バッテリーの健康状態を維持できます。

このように、ほんの少しの注意でガーミンの電池寿命はぐっと伸ばすことが可能です。

毎日の使用でできるだけ「無理をさせない」こと、そして使わない期間でも「放置しない」こと。こうしたシンプルな行動の積み重ねが、製品をより長く快適に使い続けるためのカギになります。

バッテリー交換より買い替えが向いているケース

ガーミンのスマートウォッチを長く使用していると、バッテリーの減りが早くなり、充電の頻度が増えてくることがあります。

このような状況で迷いやすいのが、「バッテリー交換をするか、それとも新しいモデルに買い替えるか」という選択です。

ここでは、特に買い替えの方が適しているケースを3つの視点から解説します。

順番に紹介していくので、是非読んでください。

バッテリー交換費用が高額になる場合

ガーミンではユーザー自身によるバッテリー交換は基本的に想定されておらず、修理が必要な場合は公式サポートを通じた対応となります。

この際の費用は多くのモデルで一律17,000円から20,000円前後となっており、決して安くはありません。

この金額を支払うのであれば、あと1〜2万円を追加して最新モデルを購入する方が、性能や機能面でのメリットが大きくなることがあります。

特に、古いモデルを長く使っている場合は、新しい機種の方が電池の持ちやディスプレイの見やすさ、測定機能などで格段に進化しているため、満足度も高くなります。

ハードウェアやソフトウェアが劣化している場合

使用年数が4年を超えると、バッテリーだけでなくセンサーやディスプレイの感度も徐々に落ちてくる傾向があります。

たとえバッテリーを交換しても、操作性や測定精度の低下までは補いきれないことがあり、結果として快適な使用感は戻らない場合もあります。

また、ソフトウェアのサポートが終了しているモデルでは、セキュリティリスクの増加や、新しいアプリが利用できないといった不便が生じることもあります。

このような状況では、無理に使い続けるよりも新しいモデルに移行する方が安全で利便性も高くなります。

使用目的や生活スタイルが変化した場合

スマートウォッチを購入した当初は歩数計や時計代わりに使っていたとしても、後になってランニング時の高度な計測や、睡眠・ストレス管理など、より多機能な使い方を求めるようになることがあります。

こうしたニーズの変化に旧型モデルが対応できない場合、最新機種への買い替えが非常に有効です。

ガーミンは毎年のように新機能を搭載したモデルを発売しており、センサー精度やバッテリー効率、表示性能なども進化しています。

今の使い方に合ったモデルへ切り替えることで、デバイスをより有効に活用できるようになります。

このように、費用対効果や製品の劣化状況、使い方の変化を踏まえて判断すると、バッテリー交換よりも買い替えの方が賢い選択となる場合があります。

長く使うことも大切ですが、状況に応じて柔軟に判断することが、満足度の高いスマートウォッチライフにつながります。

ガーミンを長く使うための日常的な工夫

ガーミンのスマートウォッチは高機能で価格も決して安くはありません。そのため、できる限り長く快適に使いたいと考える方が多いはずです。

そこで重要になるのが、日々の使用習慣に少しだけ工夫を加えること。小さな配慮の積み重ねが、寿命の延長と快適な使用感につながります。

特に効果の高い4つの工夫を紹介します。

定期的な清掃で不具合を防ぐ

ガーミンのスマートウォッチは、日常的に肌に触れるため、汗や皮脂、ホコリが本体やセンサー部分にたまりやすくなります。こうした汚れが蓄積すると、心拍数の測定精度が落ちたり、充電時の接触不良を引き起こす原因になることもあります。

おすすめなのは、週に1回程度の簡単な清掃です。

やわらかいマイクロファイバークロスで本体を拭いたり、防水モデルであれば水洗いして表面の汚れを流すのも有効です。

さらに、充電ポートの隙間に入り込んだ細かなゴミは、細めのブラシやエアダスターを使って取り除くと安心です。

バッテリーに優しい設定に調整する

もうひとつ意識したいのが、電力消費を抑える設定の活用です。

たとえば、バックライトの点灯時間を短くしたり、ディスプレイの常時表示機能をオフにするだけでも、バッテリーの消耗を抑えることができます。

さらに、日常生活では通知を必要最小限に設定し、不要なアラートや連携アプリを減らすことで、充電の持ちが大きく変わります。

また、GPS機能は非常に便利ですが消費電力も大きい機能のひとつです。

運動や外出時以外はオフにしておくことで、バッテリーの負荷を減らすことができ、毎日の充電頻度も下がります。

アクセサリー選びは互換性を重視する

スマートウォッチ用の充電ケーブルや保護ケース、バンドなどのアクセサリーは種類も豊富で、価格も幅がありますが、安さだけで選ぶのは危険です。

中には端子の形状や素材が合わず、充電がうまくできなかったり、本体に物理的なダメージを与えてしまうケースもあります。

そのため、純正品やガーミンが公式に互換性を認めている製品を選ぶことが推奨されます。

少し高くても、長期的に安心して使い続けられるという意味では、結果的にコストパフォーマンスが良くなるはずです。

ソフトウェアの更新を怠らない

見落としがちですが、ガーミンのスマートウォッチは定期的にファームウェアのアップデートが提供されています。これには、新機能の追加だけでなく、バグの修正やバッテリー効率の改善なども含まれています。

アップデートを適用しないまま使い続けると、意図せずバッテリーを早く消耗する設定がそのままになっていたり、不具合が解消されないままになることがあります。

こまめにソフトウェアを確認し、アップデートがあれば速やかに実施することで、スマートウォッチの動作安定性や電力効率を保つことができます。

スマートウォッチの寿命に関するよくある質問

スマートウォッチを使っていると、寿命に関して多くの疑問を抱く方がいます。ここでは、実際によく聞かれる質問に対して、わかりやすく解説していきます。

- スマートウォッチの寿命が近づいているかどうかは、どう判断すればいい?

-

一番のサインはバッテリーの急激な減りです。特に、これまで1週間持っていたものが数日で電池切れになる場合や、1日の使用に耐えられなくなっている場合は、寿命が近づいていると考えてよいでしょう。また、アップデートが配信されなくなったり、アプリの動作が不安定になることも、寿命の兆候です。

- バッテリーが劣化したら、交換はできるの?

-

モデルによって異なりますが、多くのスマートウォッチはユーザー自身での交換を想定していません。GarminやApple Watchのように一体型の設計がされている場合、公式の修理サービスを利用する必要があります。ただし、修理費用が高額になるケースもあるため、新しいモデルへの買い替えを選ぶ人も多いです。

- 長く使うためには何をすればいいの?

-

適切な充電方法と保管環境が寿命延長のカギです。過充電や過放電を避ける、極端な温度を避ける、定期的な清掃を行うなど、日常の小さな習慣がバッテリーの劣化を防ぎます。また、ソフトウェアを常に最新に保つことも、安全かつ効率的な動作を維持するために欠かせません。

- 古いスマートウォッチはどう処分すればいい?

-

個人情報が残っている可能性があるため、初期化を行ってから廃棄する必要があります。また、メーカーの回収サービスや家電量販店のリサイクルボックスを利用すると、安全かつ環境に優しく処分できます。

これらの疑問は、初めてスマートウォッチを使う方だけでなく、長く使用してきた方にとっても共通する悩みです。

製品の特性を理解し、適切に向き合うことで、より満足度の高い使い方ができるようになるでしょう。

ガーミンは何年使える?寿命の目安を総まとめ

最後にこの記事のポイントをまとめておきます。

- 一般的なスマートウォッチの寿命は2〜5年程度とされる

- ガーミンはハードの耐久性が高く5年以上使えるケースもある

- 寿命はハードウェアとソフトウェアの両方に左右される

- バッテリーは約500回の充放電で性能が低下する傾向がある

- GPSや常時心拍測定はバッテリー劣化を早める要因になる

- 極端な高温・低温環境での使用はバッテリーに悪影響を与える

- 満充電・完全放電を避ける充電方法がバッテリー延命に有効

- ソフトウェアアップデートの終了が寿命判断の一因となる

- ガーミンは最新OS対応期間が長くないが安定動作が持続しやすい

- 修理費用は約17,000〜20,000円で定額対応が一般的

- 一部モデルは修理サポート対象外になるため早めの判断が必要

- 自力での電池交換は非推奨で、失敗リスクが高い

- 長期間使用しないときは30〜50%充電して保管するのが理想

- 清掃や通知制限などの日常的な配慮で寿命を延ばせる

- 買い替えはバッテリー劣化・サポート終了・使用環境の変化が目安となる

Garmin(ガーミン)の2025年最新の人気ランキングについて、くわしく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!